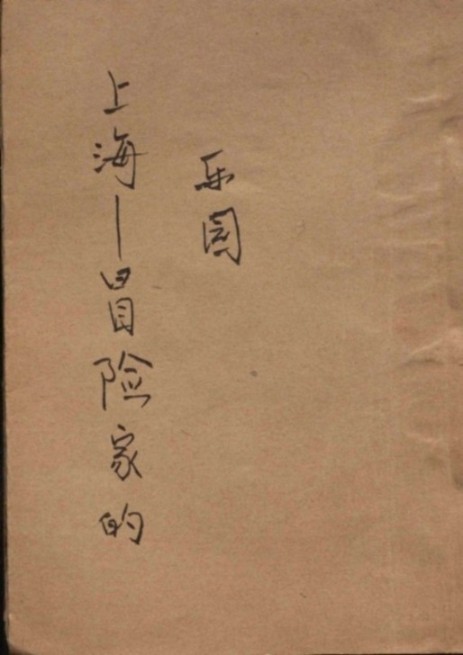

上海—冒險家的樂園

第三章 萬花筒中

暫把殺相收起,笑顏放下,離深山且到那富貴鄕中走一遭,覷個方便處。

——天方夜談

『噲,你可知道他究竟來不來?』

『一定會來的。』

『不會有失錯嗎?』

『我在四點鐘的時候看見他。除了在此之後,他被人打死了,或者遭遇到什麽旁的意外,那就說不定了。』

『現在幾點鐘了?』

『幾點鐘?七點還沒有到呢。』

這一段談話從坐在巴龍咖啡館中的兩個外國人的口中吐出。這巴龍咖啡館位置在東方的一所最大的賭博場的對面。在這賭博場的裏面飛騰起一片嘈聲:淸脆的是鈴聲,重濁的是球聲,囂雜的是各人口中吐出來的呼聲,而微微的低到聽不淸楚的是一般賭客的心跳聲。從他的兩扇玻璃門中,每晚擠進幾千人去,也每夜吐出幾千人來。幾千人固然形形色色,無所不有,但是大部份却還是黃膚黑髮的中國人。他們風雨無阻的每晚拿幾千塊錢送到這個地方,不痛惜,也不懊悔。說起創辦這一家賭博場的歷史到也來頭甚大,在取得了F國的外交部的批准之後,駐在上海的F國領事就簽發照會,准許一些聰明的商人組織並建築這一所美奐美輪的大賭場。聰明的商人畢竟是萬分的聰明的。他們巧妙地在這賭場的外面蒙上一重光明的彩色。,一個訓練體格的好地方,他的名字叫做中央運動場這是一所運動場!一些也不錯,你看在那裏每晚上不是有許多人在爬上落下的運動着麽?

大批的金錢由各色人等的口袋中流入賣票的櫃台裏。老闆看着發笑,當地的當局看着也笑。因爲在這一批收入之中,有相當的一部份是要以租稅的形式轉入他們的手中來維持許多和中國人無關的機關的。這一點正足以顯出平等的原理可以引伸到怎樣一個地步。

我曾經做過—次不識相的事。我問中央運動場的經理每月所賺到的那些錢究竟到什麽地方去了。他呆呆的注視我一下方始囘答道:『先生,你以爲一切都是乾淨的麽?這裏邊的鬼花樣正多呢。從上到下,那一個不要錢。你應酬了這方,就須敷衍那方。錢,錢正怕不夠呢,難道他還會沒有去路嗎。』

一切都明白了。同時我更明白付這一切的賬的人就是那些每晚來孝敬幾千塊錢的中國人。

巴龍咖啡館的大門正對着中央運動會的大門。這是一種很巧妙的安排,在那邊飄蕩着失望與希望;在這邊陳列着美酒和咖啡。當你摸着空口袋而感到失望的時候,請上這面來喝上這麽一盅兩盅吧。黑的咖啡苦中帶甜,不是正象徵着苦盡甘來,反敗爲勝麽?紅的酒給你再來的勇氣。這樣一來,你就可以由失望而轉到希望。好,明晚再來。况且在巴龍咖啡館與在其他的地方是一樣的。簽字的制度也是通行着。你儘可把一盅盅的酒喝了再說。錢?有很長的時候在,難道還不好想法子麽?

我們踏進巴龍咖啡館後,我的嚮導就去找館中的管事,白奴拿的先生。

『我們要一間祕密一些的房間,不知道有沒有?白奴拿的先生。』我低聲的問。

『要來作什麽用?打紙牌還是踐密約?』

對於他的反問,我眞感到一些不痛快。因爲他的問話無疑的不是把我當做聖手,就把我看作蠢驢。換一句話說,他不把我當作騙人的局賭者,就把我當作受人欺騙的外行。所以我祇冷冷的囘答他道:

『我們有重要的事情要討論。』

『那麽請隨我來。』

在實際上,這位巴龍咖啡館的執事到還不錯。他與他的同國人差不多可以說是由一個模型中印出來的。他是一個熱烈的宣傳家。當他一講到墨索里尼,非洲的戰爭,或他曾親身參加的進攻羅馬的經過時,就滔滔滾滾,像水從瓶裏瀉出來一樣。阿狄斯阿巴巴的陷落供給他以無數的誇揚材料,正好像羅馬的陷落曾把充分的談話資料給與一九二○年的法西斯黨徒一般。倘使聽他說話的人是他的同國者,那他就得用高昂的神氣來表述他是脫利斯底的土著。脫利斯底在鄧南遮以前是不屬於意大利的。鄧南遮和墨素里尼,一文一武。到看他不出,這位執事非但通武,同時也還嫻文呢。

可是意大利人有一種奇怪的國民性。他們雖不盲於心,然而却似盲於目。他們相互親愛,但不能彼此相見。怪事!

白奴拿的眞是一個有趣的人物。他是巴龍咖啡館的執事,可是他却有全權可以支配他的主人。他的主人是一個退職的海軍將校。他的一行一動沒有不聽命於白奴拿的。差不多連他的生命都完全操在這個執事的手裏。爲了什麽呢?那是祕密。這祕密直到今天我還不能拆穿牠哩。

我們不十分敢把冒險家這一個名詞來形容白奴拿的的過去生活。他的過去的生涯並沒有什麽出色的地方。所以拿這樣的一個高貴的名詞加上去,非但徒與他的身份不稱,而且也有些褻凟這個尊號。白奴拿的的一生祇有一件事是値得贊許的,那就是他不再能囘到意大利去的事。他原本是『C V』號船上的一個護士。但自從在他工作着的外科室中發見了大量的毒品與手槍後,他就脫下了白外套而 改行做咖啡館的執事。

這正是他的必然的歸宿。他已經失去了一個祖國,故他必須找一個都會來塡補這一個空缺。他想起在遙遠的東方有一個上海,是一個國際的都會,不自由者的自由市。在這一念之下,他就來到上海。一變兩變,左設法右設法,他終於取得了他所必需的保障而堂皇地做了這家咖啡館的執事。一個機會之後又來一個機會,他後來又得到一個更有趣的與報酬更厚的職位。

巴龍咖啡館中充滿着愉快的情調。無線電散播出輕佻的調子:來吧,再給我一個吻;吻你的香脣,也吻酒杯。每天在此地出出進進的人就多得很了。各色各種的人都有得來;但是他們來此的目的却又十九不在裝滿肚皮。他們營營擾擾的另有所圖,醕酒、紙牌、女人,可以消磨去那長長的過不盡的時光。特別是那些新到上海的船上的外國水手與職員,他們在海行的瞌睡中忽然醒來,奔上岸來自然要想大大的活動一下。酒、賭博與香脣不正是最好的消遣東西麽?

諸君從這一章開頭處的那一段對話中,大槪已經猜定我們到巴龍咖啡館來是應約會。我們在等一個第三者。這一個第三者就是沙地君,一個富有才能的大律師。在他的早年,沙地大律師曾在莫斯科大大地出過一下風頭。他在那邊的社會中曾贏得一個很大的名氣。因爲這一個理由,他來到上海之後,就成爲那些未成熟的俄國女人的最信任的顧問。她們把一切的問題來請求他解决。雖然他不是一個俄國人而是一個S國人,但他已具有領導俄國人的資格了。

一種神祕的氣氛包繞在沙地君的四圍。他的一切都像埋在濃霧中一般,沒有一個人能看得淸楚。他度着舒適而且近乎奢侈的生活,可是他的經濟來源在什麽地方却沒有一個人能夠曉得。一般的人祇知道他是一個律師,同時又爲S國駐華公使館的法律顧問。這法律顧問雖是沒有薪給的一種空銜,但是他就靠這空銜來完成他的大企圖。他的活動舞台就建築在這個空銜上。公使館的法律顧問,刻在名片上,信紙信封上,請客單上,那夠多麽的堂皇冠冕。踏到社交場中,外交官的頭銜的作用尤其來得大。牠不但可以引人尊敬,同時還能靠着生發財源。

沙地君的取得這一個頭銜,並沒有花費多大的成本與精力,他祇在家中請了一次客。精美的菜肴,醇冽的陳酒,再加上了幾個曾經良好的訓練過的俄國女人,不,姣人。我們的悠利西斯,S國的總領事,就忘記了用蠟把他的耳朵封起來。

在香檳酒的泡沫中,泛起斷續的談話聲。輕輕地,易易地,那成熟的果子就落入沙地君的手中。

『我們的公使館的法律顧問?好低的代價。祇須你再給我一個吻,他要做我的事情也可以。』

事情就這樣的滑過去。法律顧問的花冠已加在沙地君的頭上了。

沙地君眞熟悉這總領事的一切言行性格。

在這一次勝利之後,沙地君與堂堂的外交大員已成爲二位一體。我們的悠利西斯非但不想扯起帆逃走,反而每餐不能沒有那些姣人,甚至連吃早飯也不能例外。

法律顧問的頭銜加到沙地君的頭上的歷史:S國駐在北平的公使備了一個長長的公文送囘國去,呈請簡派沙地君爲該公使館的法律顧問。這樣的呈請是沒有不准的。兩個月後覆文寄到,委任狀也一同附下。接到通訊之後,上海的報紙都把沙地君的照片刊出,祝頌的信從各方面流入沙地君的手中。這些信祝沙地君,也頌S國的政府。以這樣的人担任這樣的工作,眞所謂「得其所哉」。

善祝善頌的文字,花花絮絮,眞是好看。但是在這一切的情景之下,在沙地大律師的心中跳動着的却祇有一個動機。這一個動機可眞有些不體面與欠高明;而是一般欠下裁縫賬的人所皆能體會到的。沙地大律師的信用已經到了山窮水盡的地步。這一枝風中殘燭隨時隨刻有息滅的危險。在沙地大律師的住宅中,盛宴固然仍還是每夜開着,但沙地大律師的信用的氣却一口短似一口。時光像河水般的流去,一個星期之後又是一個星期,沙地大律師所欠下的賬也如雨後的春笋一般,一天多似一天。每逢一號的那一天,沙地大律師總得把推托的百科全書查這麽一遍,免得說出足以動人疑心的重複話來。但是一個人總不能永遠這樣的拖下去,每一首詩終有一句結句,每一折戲也終有一個收場的時候。百科全書雖然篇幅極多,可是用用也要用完的。沙地大律師的信用非有大量的氧氣劑做他的續命湯,是無法恢復他底常態的或準常態的脈搏的了。

沙地大律師祇不過是一個普通的律師,然而他的日常的開支却鉅大得有些驚人。這幾千塊錢的香檳、冽酒、鮮花、嘉肴、以及一切的一切,又從何取得其報償?他所有的錢是那裏來的呢?隨便什麽人都要疑惑而這疑惑正是極自然的。

他的錢大槪由替人打官司得來的吧?然而據上海的警務當局的調查,在這五六年中,沙地大律師曾經受任過兩件訟務。一件的被告是一個偷一部脚踏車的小竊;另一件案子則爲欠租不付的交涉。後來警務當局作更進一層的打聽,他們就發見這位保障人權的大律師曾經做過賣買白奴的經紀人;毒品的賣買也是他的正常的業務的一種。但是我們對於這些報告的眞實性很覺得有些懷疑,他們無疑是一種謠言,他們决不會是眞確的。這大槪田爲沙地君的聲名太好了,一般人由羨生妒,就造出這些謠言來破壞他的盛譽。我正想提出一些反證來,請你們不要聽信這些謠言。可是在我們與他相會的幾個月後,這位大律師,這位S國的駐華公使館的法律顧問,忽然無聲無臭的從上海的空氣中消逝了。他留下一些良好的印象,使得一般跟他有交易的人能夠時常想到他;這就是他留下近六萬塊錢的未付的賬款。

無聲無臭的消滅實在不能把沙地大律師的行踪明白的顯出來。上海的空氣太熱了,有些近乎窒息了。再不遷地爲良,那就祇有等待熱來逼死他了。以沙地大律師的聰明會做這樣的笨事麽?他自會向風涼的地方走去。但是說他無聲無臭的 消失,實在有些失當,他的走正不失爲有聲有色。我們的悠利西斯追念到那些姣人給予他的安慰與甜密,覺得此德不可不酬。他慷他人之慨地向他的本國人收集了幾千塊錢做這位大律師的路費,使得這位大律師的無定期旅行成爲可能與無問题。

在失踪之前,沙地大律師的一切仍舊保持着平日的本色。没有一個人猜想得到他的胸中會蘊有這樣的一個遠大的計劃。在他開始他的遠足旅行的前夕,他還在F總會裏做着盛宴的主人翁。最好的菜,最貴的酒,最香的花,最美麗的女人,與最高朗的笑聲。這最後的一餐結束了他的聖使命,宴會的費用大得可觀,然而這又有什麽關係,總是不付的了,加上幾百或幾千塊錢又算得什麽昵?

在當時的巴龍咖啡館中,我們等候的就是這一位沙地君。在不耐煩的中間,我的嚮導就從這一位富於改良東方的工作經驗的大律師的傳記中摘取有趣味的片斷,作爲消磨時光的談話資料。這在這個當兒,他出現於我們之前。

經過了一番正式的介紹之後,他就坐了下來。在矯情的鎭定之下,他仍不免透露着一絲惶惑與好奇心,表示出他亟亟要想知道他所以被邀參加這一個迫切的約會的理由。

『沙地先生,請你放心好了。這裏的一切都按着正軌而進行。這一位先生是有極靠得住的介紹的。』

『可是我還沒有聽淸楚這一位先生的名字。』

『愛狄密勒。』

『很好,密勒先生,我願意聽受你的驅策。可是你要叫我做些什麽事呢。』一絲狡獪的會心的微笑浮上他的口⾓。

『並沒什麽大的事情。這位密勒先生因爲某種和我們無關的用不着說明的理由,要想弄一張護照。隨便那一國的都可以,祇須這一個國家是享有領事裁判權的。你的神通極廣大。你不是曾替某些人弄到智利國與巴西國的護照嗎?這兩國的有力人物都是你的好朋友,我知道你是一定能夠設法的,祇不過密勒先生最好要一張良好的進口護照。』

『什麽是進口護照?』我不禁插口問了一句,因爲我發覺他們的談話中參有我所不懂的術語,爲了好奇與謹愼起見,我必須要弄個明白。

『進口護照指北美洲的護照而言。這種護照附有特別的證件,足以證明你的國籍是英國、美國、加拿大或意大利。倘使你能夠說西班牙語而又想得到一張便宜些的護照,那西班牙的護照是最合式不過的。』

『你看西班牙的護照行不行?』

『你眞是一個笨伯。西班牙的護照還不是與他國的護照一樣是在上海印的。他們的功用又怎樣會不同呢!』

沙地君允許把我的事情仔細考慮一下。我看他在巴龍咖啡館中似乎有些不大愜意,所以我答應明天到他的公事房中去從長籌商一切。那時他當介紹一個專長於做這種交易的人與我會面。

沙地君所以在巴籠咖啡館中感到不安的理由是因爲他不願被人看見他和不相干的人混在一起。他竭力把他的活動遮蔽起來,要想避免引起旁人的疑心。因爲他有一個女主顧最不喜歡他與不相干的人混在一起做不相干的事。

從外表上看起來,沙地君眞是一個十足的君子。他曾受過良好的敎育,彬彬爾雅,而又嫻於交際。他是那樣的深沉;就在極平常的時候,他也是如此的。他沾沾以他的君子的行爲自喜。他眞是一個君子,尤其是在應付女人的時候,他往往於第一次相會之後就拿香花贈與那些貴婦人以表示他的敬意。他旣慷慨又富於審美的觀念,所以在他那一大批未付的發票中,有不少是最貴最精美的香花的賬。

當一切的好東西能隨他予取予求的時候,他總是有名的。在人類演化的歷史中,男子一直注意其內部,而女子則着重他的外表。沙地君具有孟嘗的豪風,他旣注意内又着重外,所以他的桌子邊總不會有空的時候。饕餮之徒看中他的旨酒濃炙,風流之輩欣賞他的黛綠粉白,大家圍繞在他的四周,貪享一些便宜,而他則利用這些傻瓜做他的幌子來騙取一些滿足生活的慾望的東西。

在兩三次的見面下,這一位有趣的大律師已把我加入他的朋友之列。幾天之後,他邀我乘他的車子去兜風,並在F總會吃晚飯。

野外的涼風一陣陣吹在我們的臉上。我們默默地行着。突然之間,他像受靈感所動般的問我道:

『愛狄·愛斯爵士的夜舞會,你到不到?』

愛斯爵士的夜舞會?我並不知道有這麽一囘事。大致請客帖子被送到華懋飯店去了。我坦然的老老實實囘答道:

『我不知道有這一囘事。』

『爲了你的前程起見,你千萬不可錯過這一個機會。全上海的俊彥都在那邊。』

『照你說來,這位愛斯爵士一定是一個有名的人物。他認識這麽多的人。』

『不,愛斯爵士並不要認得什麽人。他的請客祇是要名氣而已。每隔一些時候,他覺得人家對於他的名字有些淡漠了,他的秘書就發出近千分的帖子請全上海的有名人物在他的別墅裏或什麽大飯店裏敍一敍。酒菜鼓起了人們的興緻,他的名字又可以傳誦於人口了。』

『這些有名的人物都到麽?』

『那有不到的道理。他們趕都來不及。』

『但是我是不是可以去呢?』

『沒有不可以的話。你祇要去好了。在那邊,你一定可以遇見許多有趣的人物。』

『這位爵士在上海可有什麽公幹?』

『沒有。他是上海的一個最有錢的人。他擁有旅館、大廈、公司、銀行與一切値錢的東西。他有數不淸的錢。』

『他有了這許多的錢,又怎樣的發放他們呢?他是不是每年支出一大筆款項來維持一些中國的慈善機關?我想他的錢一定是在中國,並且是在中國人的身上賺來的。這樣的賺這樣的用,還可算得不忘本源。』

『你的設想完全錯誤。愛斯爵士有他自己的原則並且牢守着不變。你要知道愛斯爵士雖然好名,可是他不願用錢來買這空虛的聲譽。他幫助了窮苦的中國人,固然也能使他的名字傳誦於人口,可是這樣的辦法是要破費大錢的。所以從

慈善家的地位來說,他是甯願沒世而無聞的。』

『聽了你的說話,使得我的興緻勃發。我很想能夠見一見這位爵士。』

囘來的時候,我特地請沙地君將車子開過華懋飯店。我進去,在陳列着許多請帖的信桌上,找到了愛斯爵士請史東萊爵士赴宴的帖子。這倒給我以相當的衝動與駭異。因爲我改名字的事實還沒有給大衆曉得呢。

記心好的人想該還能夠記起在『C V』號靠岸的那一天,我曾與那位老上海蜜蜂君,合照過一個相。同時我又曾以一張史東萊爵士的名片交給一個新聞記者。這一張照片刊在一份報的星期附刊上,在此之後,收到了許多照相館的信;他們都請我去免費照相。我後來纔知道這是像我這樣的有地位的新來者所必須推托的事。我在如此如此的照片館中照了一個相之後,就好幾次受到年輕的俄國女人的包圍。他們再三要求我複印這麽幾打照片。因爲這是他們的行業;他們的麵包牛油都包含在這幾張照片的翻印費中。

有了這一個事實作前提,我們就可以明白愛斯爵士的秘書所以會將我的名字列入來賓中的理由。一則到上海來的爵士還不十分多;二則一個爵士原應該見見另一個同類的爵士。

懷着一腔的喜氣,我走出華懋飯店而囘到沙地君的車子上去。大槪我是喜形於色了吧;沙地君一看見我,就歡然的說道:

『你的問題不是已很順利地解決了麽?』說完了這一句話,他囘轉頭對車夫說道:

『到F總會。』

踏進F總會的門時剛正九點三十分。門內的空氣與門外完全不同。在金碧輝煌的裝飾中包裹着一團氲氤之氣。燈光照射在一縷縷的煙氣上,成爲奇彩,眞比了錦霞還要好看。一切的人,無論他們是老的或少的,男的或女的,都在酣飮,在暢談。人間假使是有天堂的話,這裏大槪就是了。當我周轉觀察這裏邊的情形的時候,沙地君與會中的執事說了幾句聽不淸的話。這執事很客氣的將我們引到一張地位安置得最適當的桌子旁。我們坐下後,一個白衣的侍者就出現在旁邊。

『愛狄,你要喝些什麽酒?』

『倘使你不介意的話,我不想喝酒。』

『那裏,你總得有一些東西潤潤你的喉嚨,我一完要請你喝一些酒。』

『可以。我就喝一杯車厘酒罷。』

喝便宜的車厘酒。沙地君未免有些慍慍然了。然而在這一個時候,我的聰明還不彀知道簽一張一塊錢的帳單與簽一張一千塊錢的帳單正需要同樣的體力。

F總會的客人眞多。但是這些客人至少有百分之九十以上不是F國人。假使你高興將他的會員錄翻一遍的話,你就能發見其中祇有百分之五還不到些是F國人。F總會的一切都很藝術化,從他的建築、裝飾起,一直到來來往往於其中的人爲止。他有一所闊大而又隱僻的洋台,一對對的異性生物在那裏辦他們的秘密交涉。勝利者挾着他的俘虜喜洋洋地興賦歸去!失敗者呢?破費功夫明朝且早些來。

一個領事,沙地君的朋友,帶了一個大腹便便的商人,來與我們一起吃飯。這一個商人專賣貴重的皮貨,在他的手下有一串曾受良好的訓練的售貨女人,這些售貨女人正是典型的都會生物。凡是女人所有的神通,她們無不應有盡有,而且她們的第六覺又非常的靈敏。她們能從一個男人的吹息中嗅出他的太太的妒或不妒來。她們的好主顧盡是那些家有悍妻的丈夫。在一夜的談笑與相親相偎之中,一件原値一千五百塊錢的皮大衣可以賣到三千塊錢或五千塊錢。一千五百塊錢歸給老闆,餘數和皮大衣,對不起,她都笑納了。生意經總是生意經,尤其是在上海,一天二十四小時都是講交易的時間。

一杯酒喝過之後,另一個朋友又坐下了。這次是一個年輕的副領事。慘白的面頰,失神的眼睛,間歇的歎氣,一切都表示出他正浸沉在失望的苦水中。一個可愛而又可惡的影子正在嚙蝕他的心靈。這影子屬於一個年靑而健美的俄國女人的,在二十四點鐘之前,這俄國女人正倚在他的臂彎上。現在呢,另一個男人在陪伴着她。她的朱脣正貼上一個意大利的艦長的耳朵而在背誦一些熟句子。

沙地君把一杯冽酒推到這一位副領事的面前。

『朋友,請喝下這一杯酒以振起你的精神來吧。那一個女人是不値得你這樣地爲她憔悴的,你難道不知道他是F總會的惑星麽?在她身旁的,今天是一個艦長;昨天呢,是一個公使。這公使化了三百塊錢纔賣得她的不宣傳。幾天之前

一個有錢的比利時靑年替她買了一副貴重的手鐲。她是一個最有耐心的標本收集家。她翻遍了世界的地圖以選取各式各樣的癡蟲。明天的癡蟲也許是一個軍官;或者是一個總領事也說不定。』

巴黎是個時髦的中心。可是巴黎的時髦女子恐怕還敵不上這個俄國女人的漂亮。她每夜換一套衣裳,同時也換一個硏究女性幾何學的學生。在這一部幾何學中,圓圈與方形都經删去。特別的注意放在各種的線條之上,在這些曲的和直的線條之間,這一位女敎授成就了多少的豐功偉業,敎出了多少老老少少的學生。

在總會中的許多吃客的中間,很有一些人也在愛斯爵士的來賓之列。一切都匆忙得很,一羣人進來,一羣人出去。短短的招呼和更短的笑容繼續地在各人的臉上流過,高聲的談話與低聲的談話不斷地從各張嘴中吐出。

『噲,你可曾留心鐵都帶進來的那位大傢伙?』

『我眞想不透鐵都爲什麽要和這個上海最胖的女人打交道。』

『這又有什麽奧妙,你難道連二加二的道理都不懂嗎?』

鐵都原本是一個海軍軍官。當他遇到了戀愛與責任不能兼顧的時候,他就拋棄了巡洋艦而來侍從這位四百五十鎊重的女神。不過他的眼光却並不凝注在女神的身上;他所望的是這女神的支票簿與保險箱。

『他們怎樣能夠走到這個公共的所在來呢?』

『你又要說笨話了。在F總會當中,又有什麽事不好做。情人帶他的戀人來又有什麽錯處?這裏的章程,並沒有將禁例開上;同時他也未曾將年齡與重量的限度標明。』

這一番談話由鄰桌上傳入我們的耳鼓中。我聽了祇是好奇,然而沙地君聽了却引起了一些黯然的内省。在當時我不能明白其中的所以然,雖然後來的資料已足夠說明一切的詳情。更奇怪的是沙地君對於鐵都在某幾點上又相當地懷有一種相愛的心。他固然承認這可憐的不懂事者完全不知道處世的方法。在阿狄斯阿巴巴陷落之前,他還是一個激烈的反法西斯主義者,他宣言I國首相倘使到上海來的話,他一定要送他囘老家去。

冽酒爲鐵都的愛好品。他整瓶的喝,因爲他發見這酒能增加他的膂力至一極大的程度。在酒的幫助之下,他方始有力量去搬弄這奇重的肉啞鈴,或有嘗試去搬弄他的勇氣。

肥碩的巴泰——鐵都的同伴,屬於上海的上面一層。她那比衆爲大的人格供給一切的○集以豐厚的印象。當她自己作主人的時候,全上海的要人都不肯不賞光,鐵都的在那裏,自然是不用說的了。

一個退職的審判官也來參加我們的集團。他在大笑之間訴我們以上海的拓大與發展。他的所謂拓大與發展無疑指那面那個頎頎的碩人而言。

『在十五年或二十年以前,這位大人物和他的兩個妹妹在百老匯路上開了一家酒店。他們從朝到晚的立在門口招攬生意。高聲的叫,不怕叫破了喉嚨。到今天,他和他的一個妹妹已擠入上海四百名人之列。一個時常在F總會中請客。請起客來,動不動是五六百位。另一個則時常在貝當路的寓邸中招待賓友。朋友,你看這是多麽的體面。』

談天談夠了以後,沙地君離開了桌子;我們自然都照他的樣做。我們一個個都換上了最漂亮的夜禮服之後,就趕赴愛斯爵士的夜舞會。在路上,我們的車子開得很快,可是旁人的車子開得還要快。一部跟着一部,冒着滾滾的煙塵,都向同一的目的地奔去。車中的乘客無奇不有,外交家帶着他們的飽受訓練的戀人,社會名流拄着沉重的手杖,海陸軍官穿着整齊的制服。五光十色,什麽都有,而尤多的是單眼鏡。倘使粗心的人跑來一看,他一定要以爲走到了獨目人的島上了。總而言之,上海的各界各級在開一個大大的展覽會,供這位爵士賞鑑。

愛斯爵士的別墅叫做夏娃。這眞是天才方纔能題得出這樣的名字來。然而這夏娃是已吃過毒蘋菓的還是尚未吃毒蘋菓的,却沒法曉得了。我用盡了心機要想找出一顆菓子樹來,然而結果是白費心與大失望。我暫時接受了沒有菓子的假設,因爲有後來的一些小事足以證實之。

一批衞士與巡捕正忙忙碌碌的在驅散那些麕集在門口的好奇的鄕下人。

在傳達的唱名聲之中,我們踏進了這華麗的別墅。可是我們沒有看見主人, 主人也未曾來招呼我們。在廳堂中,我們祇看見客人。大大小小的杯子滿盛着五顏六色的酒或水,放在大托盤上,由訓練有素的僕人送來送去。喝酒的聲音雜作於四方。大家放量的喝,喝到欹臥在地上,像一個傾側的空杯。侍者眞是靈敏,當你纔把一杯喝下後,另一杯又滿滿的盛放在你的手邊了。酒排間也忙得緊,一罇罇的混合酒由裏面傳出來。在一張長的桌子上陳列着各種的食物。男的魔術家和女的魔術家正包繞在他的四周賣弄他們的神技。好好的東西一忽兒就變得沒有了;去物無蹤,眞是好本領。戲法變得最高明的是兩個在領事館中服務的人。他們吃下,不,吞下了大量的糕餅菜肴水菓糖食。我看見了,眞有些替他們的政府難爲情,他們的政府爲什麽這樣的小氣,使得他們平常食不滿腹而在飢饉線上掙扎。鄙吝的政府,可憐的小職官!

傳達唱的名字是史東萊爵士。可是我一到裏面就變成了愛狄密勒先生,愛狄密勒,新聞記者,通信社社員,編輯,旅行通訊員,總而言之,一個偉大的可以任意毀譽人的權威。

夜舞會當中,就有不少的當地的新聞記者在。一剎那間,我與他們已打得極熟。這是第一次,我與新聞記者混在一起。我振作起我的精神與他們談着笑着。世界上假使有無拘束的人的話,則新聞記者大槪就屬於這一類了。三句話一講,一切都翻箱傾篋的倒了出來。

一個美國籍的新聞記者供給我許多有趣的人物品評。

『那邊那一個厚皮厚臉的人在不久以前還被稱爲「上海的父親」,他是一家 大銀行的總經理。但是在幾天的前頭,他當着萬千的存戶的面把他那家銀行的大門關了起來。你看他現在不正和常人一般的有笑有談,又吃又喝嗎?那纔是眞正的鎭定功夫。』

『他那家銀行爲什麽要關門呢?』

『理由簡單得很。他輸去了大宗的錢;於是他就將輸去的錢推到銀行的頭上,而將銀行的款項收入他自己的私囊。』

『他怎麽會這樣的做呢?』

『不然銀行爲什麽要關門呢!許多貧苦的工作者辛辛苦苦地積了些錢一齊放在他的銀行裏,可是現在他把大門一關,你又奈他何。這位大經理早就應該到監牢裏去了。多虧那些敎會幫忙,他還能到此地來喝一杯香檳酒。』

這一件事情使我感到很大的興趣。我自己叮囑自己以後必須留心報上所載的他的後來的發展以便將他的最後的結果報告給讀者聽。

這個美國記者又叫我注意另外一個人。

『這是一個航空專家,新近從美國來的。他是南京政府的航空顧問,大約在一兩日之內,就要走馬上任了。』

『那原來的顧問又到什麽地方去了呢?』

『你說的是他的前任麽?這前任因爲做錯了一些小事情,所以就匆匆忙忙的引退了。這前任是一個I國人。他的職務爲訓練中國的航空人員與組織中國的空軍。他一朝揑權在手,就想靠着發一票小財。他的眼光是不上矚天空而是集中在買飛機的囘佣上。幾個月一過,他居然弄到了好些錢。然而,事情弄穿了又怎麽樣呢?I國首相請他囘I國去住不出房錢的大房子。駐華的航空參贊也受到革職的處分。I國首相覺得有些對中國人不起,所以他就慷慨地送給了中國政府一架大飛機。』

『我看這位新來的傢伙到像很能幹似的。我希望他能夠追隨茂邱萊而不和茅蒙打交道。』

『這邊又是一個有趣的傢伙。你可曾留心那個鸚鵡鼻頭?』

『好上帝,這是一個鼻頭麽?』

『隨便你說好了。無論如何,他總是一個極有名的人物。他的大度寬容更値得人們的贊許。他有一次被賊偷去了保有八萬塊錢險的珠寶而仍舊是坦坦然的一些沒有芥蒂。』

『他眞慷慨。』

『完全不是這麽一囘事。他本沒什麽可吝惜的,所以就是不慷慨也慷慨了。警務當局查有確據,知道這件竊案是內外勾通的,然而他們沒有力量可以辦。倒霉的是保險公司,照數賠錢,是他們的本分。至於那班竊賊呢,一直到今晚爲

止,始終是自由自在着,雖然警務當局明知道他們是賊。他的社會地位足以排除一切的疑惑。誰敢說他是不忠實的?』

『方法是巧妙的,但是也平常得很。因爲做的人太多了。噲,請你告訴我,那邊那個將軍,或者元帥是誰?』

『此地沒有將軍,也沒有元帥。他所穿的軍服祇不過是上海的X團的制服。他是一個女人醫生。不,我說錯了,他是一個男子與一個醫生。此外,在上海的X團中,他還官居上尉。』

『他是一個婦科專家?』

『婦科中的婦科。他的專長是收小婦人的身體,特別是腹部。他能夠把女人所不需要的自然結果除去。某些喜歡社交的女人是馬爾塞斯的最忠實的信徒。她們最怕的是人口的增加。當第三者與她們合作成一些奇妙的加法,一加一可以等於三的時候,她們就請敎這位醫生做減法。不幸的是那些預備做爸爸的不是丈夫的人。我們的證據毀滅者靜觀衆生的推移,他聽憑那些善男人與善女人去練習加法。等到時機一至,他就從一減去一個一,而使之仍舊等於一。他實現了馬爾塞斯的理想,世界的人口不增也不减,永遠維持着原數。然而變化終是不能免的。他的銀行存款一天一天的多起來,而做加法的善男人則多支出一筆醫藥費。惟獨丈夫先生則安睡在不識不知的懷抱中,度他那幸福的生活。』

聽的人太多了,恕我們不能夠多說。

『實在應當給他以一個檢舉。可知道他的生意又是怎樣?』

『非常發達。他的太太每年總要囘歐洲去這麽兩三次。據一般人說,她在歐洲想上海而在上海則又想歐洲。但是謠言則向另一方面推展,他們說她的不憚跋涉而往返於歐亞之間,與運輸與賣買毒物的事業有關。但是不要管這些謠言是眞的還是假的,她的美麗的面貌與嫻熟的交際手段總可以使得她在上流社會中佔取一個便宜的地位。此地結束了這位婦科專家兼上尉的故事。』

『多謝你的指導,以後我當自己留心去觀察他的發展。』

在吃點心的所在,我遇見了南美洲的一個國家的公使。經人介紹之後,我們立談了幾句。

幾分鐘之後,我的美國朋友又來做我的敎師。

『讓我告訴你關於這一位公使的一些事情吧。這位公使是一個仁慈而慷慨的人。他最歡喜幫助他的本國人。祇要有機會出現,他總肯將他的政府的護照出賣給出價最高的那一個人。在相當的代價之下,他頒發開賭場的特許證。然而開賭場的人發見這特許證其實是不特許的,他們不是關門,就得進監。去辦交涉追囘用費罷,錢已到他的口袋裏,他祇給你一個不理,你又奈他何,奈何他。』

『聽你這樣一件又一件的講下去,我眞想向大奧京尼斯去借他那隻燈籠來照照看。』

『燈籠!連探海燈都沒有用。噲,請看那一個人。他正將他的手槍給每一個人看。』

『他是誰,是不是守夜的更夫或衞士?』

『不,祇是一個無害的可憐蟲。他是維德先生,C國的駐華總領事。他現在正要囘國去了。他的政府發見他在上海私造護照發賣,並將日本貨證明做中國貨以輸入本國內的禁售日貨的區域,所以就請他囘去,想叫他好好地休息休息呢。但是感德知己的却大有人在,他們正預備在他囘去的時候公送他一枚大大的金章呢。』

『在我的左手的那一隻角落裏,那些人在討論些什麽?可是在開什麽和平會議,或者?』

『不錯,和平會議,可是死的和平。這些可愛的災害製作者都是歐美的那些大軍火廠的代表。他們的和平觀念是每一個人應當殺死每一個人。他們聚集在上海,猶如蛆蟲聚集在腐臭的死屍的四周一樣。他們的腦中存有一個錯誤的觀念。他們以爲中國人是容易欺騙和打發的。他們一心想拿次等貨賣高價錢,好從中大大的掙一筆經手費。』

這一批間接把殺人放火做職業的人正沒好氣地在談話。他們的理想碰到了硬壁,有些通不過去了。和中國人做生意怎麽突然會不容易起來了?想不透。自然是想不透。你們的眼睛早已爲貪婪的一個念頭封閉住。你們不知道現在的中國人已不肯再受愚弄了。他們上當已經上足,智慧由經驗中茁出。你們再想拿陳舊的槍砲去換取他們的金錢,他們是不領你們的敎了。中國,不錯,牠是一個大的市場,再加上了牠的好戰的當權者,軍火當然有銷路。可是在今天,你們的事業是已經完了。你們不曉得其中的所以然,也想不透其所以然;可是中國自己是曉得的。

有趣的人物一個繼着一個走過,有趣的故事一件跟着一件講出。我們倘使一件件把他寫下,那是任憑什麽人都沒有這些功夫來看完牠的。我們暫時拋開這些小食來看正菜罷。愛斯爵士終於出現在人叢中了。他的單眼鏡,他的一跛一側的走路姿勢,到今天,還在我的眼面前跳躍着。愛斯爵士的衣袋大槪太重了,所以他被壓得連路都走不直了。

但是不要管他跛不跛,愛斯爵士一出現之後,就有半打以上的已結過婚的女人走上去把他包圍起來。她們像蜜蜂一般,叮住了這一塊香蜜不肯放嘴。這些女人中間有一個的聲譽最爲卓越。她今年祇有二十七歲,然而她已經有過五個丈夫,二個年紀比她小,三個比她老。

愛斯爵士看上去似乎高興得很。他正和一個半老的徐娘在有說有笑。這一個徐娘是他的過去的戀人而現在則由於結婚的關係已成爲某伯爵的夫人。當這一位伯爵未曾出現的時候,愛斯爵士和她可算得是形影不離。這可以從他們的一張照片中覘知的。在這一張照片中,現在的伯爵夫人穿了她的結婚的禮服,不,她的生日的禮服與愛斯爵士比肩而立。在好奇的好打聽風流新聞的人們中,這一張照片還很有人保存着。

一羣E國的軍官很鄭重的在愛斯爵士的面前走過。他們的目的無疑要這位爵士知道大E帝國的陸軍也未曾辜負了他的招待貴賓的盛意。然而在他們的表情中,領情之外還帶有一些憎恨的成分。他們明知道他是一個叛徒和一個躱債者。然而他們旣做了他的貴賓,自然不得不對他還貴賓的禮。艦隊司令,駐滬防軍司令,諜報處主任,總領事,以及xx五世陛下的在上海的高級武職人員都抱着同一的心而來與這位貴主人招呼。

他們的參加他的夜舞會究竟是在表示祖國知道如何保護他的冒險家在上海的利益,還是要想買動這位爵士的歡心,使他逐漸囘到帝國的財政維持者的行伍中去?這兩個原因究竟誰對誰錯,我們無從懸揣而知。

關於愛斯爵士的地位,我們可以引一段記事來說明。這一段記事由一本專論大人先生的書中摘來。這一本書的作者將外交家與强盜放在一起;因爲他們的生活目的都在化這一個世界爲一個更不堪的居住場所。以下就是引文:

『愛斯爵士源出於報達的一個猶太族。他雖然曾在哈羅和劍橋受過敎育而和某長官與某詩人有血統的關係,可是他正爲那個最先離開那隻將沉的祖國大船的紳士。他不管英國的所得稅是怎樣的情形而囘到東方的亞洲去,亞洲是他的祖先的發祥地。在那裏他積有億萬的金錢,而這些金錢十有九分是從對中國的鴉片貿易中掙來的。愛斯爵士的囘到東方去,完全因爲他不願意聽帝國出了一把大力幫助他的家庭掙了這麽一筆大錢,是應得分嚐一臠的討厭的建議。

『當他發見大戰以後的所得稅將要割取他的收入的一半的時候,他就決定遷地爲良。他把他的公司搬到香港而把他的財產放在上海的公共租界中。自從一九二七年起,一批又是一批,他從他祖居的旁貝一共搬了八千五百萬塊錢到上海來。他買地產,蓋房子,閉銀行,置商號,又大大的掙了一筆錢。他住在上海以安享他的收入。在相當的時候,他也囘到印度與祖國去。可是他總留心他的居住時間,不使過長以避免政府將這納稅的花冠套上他的頭來。

『他的逃稅的方法固然極聰明,但是在E國人的眼光中看起來則這種行爲十分不合於祖國的精神而是絕對要不得的。納稅猶如付會費。帝國是一所大總會,各種的行業則爲他的會員。總會化了很大的力量纔建築起與維持住這一片大會場。活動於其中的會員還不該付一些會費來酬答他的辛勞嗎?所以一個人不付他所應付的會費實在是一件大不道的事情。更何况一方離開了這總會而另一方却仍以不長住的會員的資格使用會中的各種設備!這一件事是整個的祖國的體系中的一個最嚴重的問題。所以愛斯爵士的行動倘眞的是在預示那些E國的國際商人從外面掠奪帝國的行動漸在擴展的趨勢,那麽E國就可以算是完了。此地有一個中年人,大致還不到五十五歲。他在歐洲大戰中也曾替E國出過一把力,而他幼年所受的敎育又飽和着祖國的政治的與社會的習尚。然而他已具有這種思想與發展爲這種行動。那麽未來的靑年還可以設想嗎?

『對於愛斯爵士,一切都失其效用。當他被迫須支付他所享的權利的代價的時候,他立刻拋棄了那隻將沉的船而踏上一塊安穩的樂土去。他的行事是E國的商務和財政事業中的第一個大缺點。這第一個大缺點倘使同時也是最後一個缺點那還沒有什麽緊要。否則那隻大船眞要沉下去了。』

所以用祖國的尺度量起來,愛斯爵士的放棄沉船的行爲是十分要不得的。他使人聯帶想起那隻首創這樣的行爲以引生這一個諺語的老鼠。這是一顆苦藥給E國的政府吞;E國的政府苦的是不得不吞。他自己種的因,到現在就不得不自食其果。他開拓一塊沃壤給他的善良的子民住,但是他無由防止這一塊沃壤不變成一個各種各樣的爲鬼爲蜮者的天堂。倘使這些大傢伙的任何一個能夠打倒他們的同僚的話,事情正有可觀。咦,不要去說他,不要去說他,還是讓我們去參加他的茶會或○集,喝他的香檳酒,吃他的果子醬,與他的夏娃調情說趣:這是多麽有趣的事。

並且在一切之後,一個設阱獵狐的人倘使跌進了他自己所設的阱中去,他總不能怪狐狸罷?不,他非但不能,而且也不敢。

我的美國朋友取出錶來看看。已經一點鐘,是歸去的時候了。

『噲,老朋友,我現在要囘去了。明天斯多德夫人的茶會你去不去?』

『我還沒有十分決定。或者去也說不定。』

『那也好,不過無論如何,請你不要忘記了星期四晚上的C國領事館的○集。那邊的花樣多得很,而且都是最好的材料。你錯過了這個機會,在旁處是難以找到同樣的機會了。記住:祝你晚安。』

『祝你晚安。並且謝謝你的一切美意。』

上海的生活就是這樣的。一個宴會之後又來一個宴會。茶會、酒會、餐會、賽馬、賭錢,從兩個人的會起一直到幾千幾百個人的會止,沒有一個會沒有特殊的滋味;有的是甜,有的則是苦,這苦或甜大都由香的粉與膩的脂决定的。

上海的生活就是這樣的。這生活是一種懶惰的生活,一種容易的生活。從一方面看去,他極富於光彩,五光十色,美豔動人。但是從另一方面看去呢,則他是千篇一律的單調。昨天這樣,今天這樣,明天也還是這樣;在單調的一團瘴氣中磨蝕盡了一切的體力,一切效能與一切的理想。

拿證據來!有兩封信在這裏。請看吧,他們可以供給你一些建立論斷的材料。

一封信是上海的一位太太寫給她的遠在歐洲的姊姊的:

『親愛的茂德兒:你的信給了我很大的安慰。但是你爲什麽急急於要離開勃魯塞爾而到上海來昵?在你那邊有許多的事物足以使你的生活値得過下去。我眞妒忌你,你所處的地方與巴黎以及其他的藝術與文化的中心離得這麽近,你隨時可以欣賞這些好東西。在上海是一些也看不到的。這裏有的是宴會,一次接着一次。做主人的雖然常在變換,是同席的總是這幾隻面孔,乏昧極了。

你的妹妹浮琴尼亞手啓。』

一個月後囘信來了。

『親愛的浮琴尼亞:謝謝你的信以及其中所載的一切消息。我與傑母決定在下一個月中囘到上海來。幾時成行,等確定後再告訴你吧。傑母在此地的事業不十分順手;所以他也極想囘到上海來。在上海他掙起錢來,比較有把握一些。就我個人來說,我更希望能夠立刻離開此地,不管巴黎不巴黎。美術與文化在談話中,在書本上都是有滋味的東西。可是我眞厭煩極了這些燒小菜、洗盆子、掃院子、整理事物的瑣瑣碎碎的家務。

『我想起來上海已經把我嬌養壞了,我敢斷然的這樣說。在上海住慣了以後,我在隨便什麽地方都住不下去了。在上海我有我的地位;在此地我就變爲一個有許多事要操心要做的管家婆。在上海我一些事都用不到做;在此地可就說不得了。我從早晨操作到夜晚,可說是一些空閒的功夫也沒

有。幾時我能脫離這一個苦境,我就感激不盡的了。我要我的中國男僕與女傭替我做一切的事情。在上海,我們的力量足以雇用三四個傭人而有餘;在此地連一位都招不起。

『你敢說宴會討厭?我在此地正無聊得緊。打小牌,下大棋都消磨不去工作餘下來的一些僅有的時光。

『上海的女人可說得是世界上最幸福的女人。她祇須費極小的一些代價就可以過一種極闊綽的生活。親愛的浮琴尼亞,你千萬不要不知足。你現在正過着一種舒適而容易的生活。一切的事情都有人幫你做,你應該滿足於你的地位而不可再有什麽抱怨,你是一個自由的女人,而我則是一個奴隸。不過多謝上帝;在很近的一個時間內,我又能看見你了。

你的愛姊茂德兒。』

和那位美國朋友把別之後,我就去找沙地君。他正在一座小涼亭裏懶散地坐着吸煙。他一見我,就說道:

『我到此地來透一透淸新的空氣。怎麽樣,高興得很麽?』

『交了一些新朋友,得了一些新知識。我們可要走吧?』

二十分鐘之後,我已囘到匯中飯店的斗室中。夜巳深了,可是一些睡的意思都沒有。我要把當前的環境仔細考慮一下以立定一個主張。我經歷過巇險的世路而得有充份的經驗。我知道當前一把將機會抓住不一定能產生良好的結果。對女人是如此,對男子也是如此的。今晚,我的心中忽然發生一種異樣的情感。會中所看見的與所聽到的一切都在我的腦中往返鼓擾。他們使我發生一種疑惑與一種特殊的認識;就是在這些年的磨練之下,我竟還保有良心這一樣東西。

更進者,自從我離開了『C V』號以來,事情已開展了不少。這些發展都需要一些仔細的分析。當智多星搖身一變而成爲史東萊爵士的時候,我曾經擬定一個計劃。這一個計劃在當時的理想之下是行得通,而且値得贊許的。但後來的發展與觀察使我轉換我的心向與改變我的計劃。關於此事,讀者以後在我的探險的故事的開展中很容易發見他的動機。就現在來說,我祗覺得無累一身輕;所以我決心安分守己一下,免得再破壞我的自由。我將智多星與史東萊爵士這兩位大老埋葬起來。現在我是愛狄密勒。這位愛狄密勒,我怎樣去做他,或者他怎樣來替我效勞;這是後來的問題。單拿現在來說,無論如何,密勒先生和我都覺得彼此非常意氣相投。祇須我是他,而他是一個新聞記者;那我也得是一個新聞記者。

在此之外,爲了保持『嘉果』號上的那一批同路人與我之間的和平起見,爲了割絕一切無謂的牽纒起見,我故意去拜望其中的幾位較出色的人物,而告訴他們以我將到外埠去發展我的事業。這是一種巧妙的戰略,我利用他來割絕我與

他們的交道以保全愛狄密勒先生的安全與行動自由。

我靜靜地把過去、現在與未來都推想一過。我的智利的與A國的小事情都模糊在過去中而消失了。自從我離開了『C V』號而踏上上海之後,我的『嘉果』號上的經驗已結束了。好極了,過去的都已過去了。我現在是愛狄密勒。然而這位愛狄密勒先生究竟從何處來,將到何處去?將怎樣開始他的事業?將開始做些什麽事業?將在什麽地方開始做起?這點與那點,一連串都是問題,必須解决,必須解決。可是我倦極了,且睡了再說。

明天,還有明天哩。一切到那時再說吧!